Fotos: Patrick Desbrosses

Benjamin von Stuckrad-Barre hat überlebt. Und dieser Satz ist schon eine Geschichte, denn so klar war das zwischenzeitlich nicht.

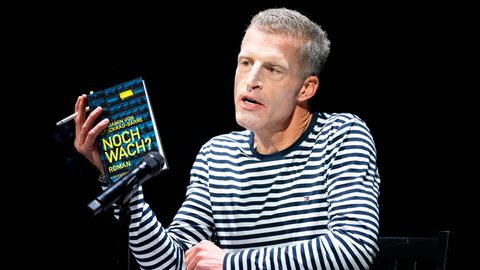

1998 hatte er, gerade einmal 23 Jahre alt, sein erstes Buch veröffentlicht, »Soloalbum«, einen Trennungsroman, erzählt entlang des Oasis-Soundtracks seines damaligen Lebens. Das Buch machte ihn rasant berühmt, nicht nach Schriftstellermaßstäben, sondern im Wortsinn. Stuckrad-Barre stellte sich gegen den Der-Autor-trägt-schwarze-Rollkragenpullover-und-guckt-ernst-Style-Status quo der deutschen Elfenbeinliteraturszene und inszenierte sich als Popstar, lud Sänger und Schauspieler zu seinen Lesungen auf die Bühne, legte Musik auf, modelte für ein deutsches Bekleidungsunternehmen, saß in Fernsehshows, bekam seine eigene bei MTV; bewegte, sprach und verhielt sich wie ein Rockstar und stürzte schließlich ebenso unmissverständlich ab.

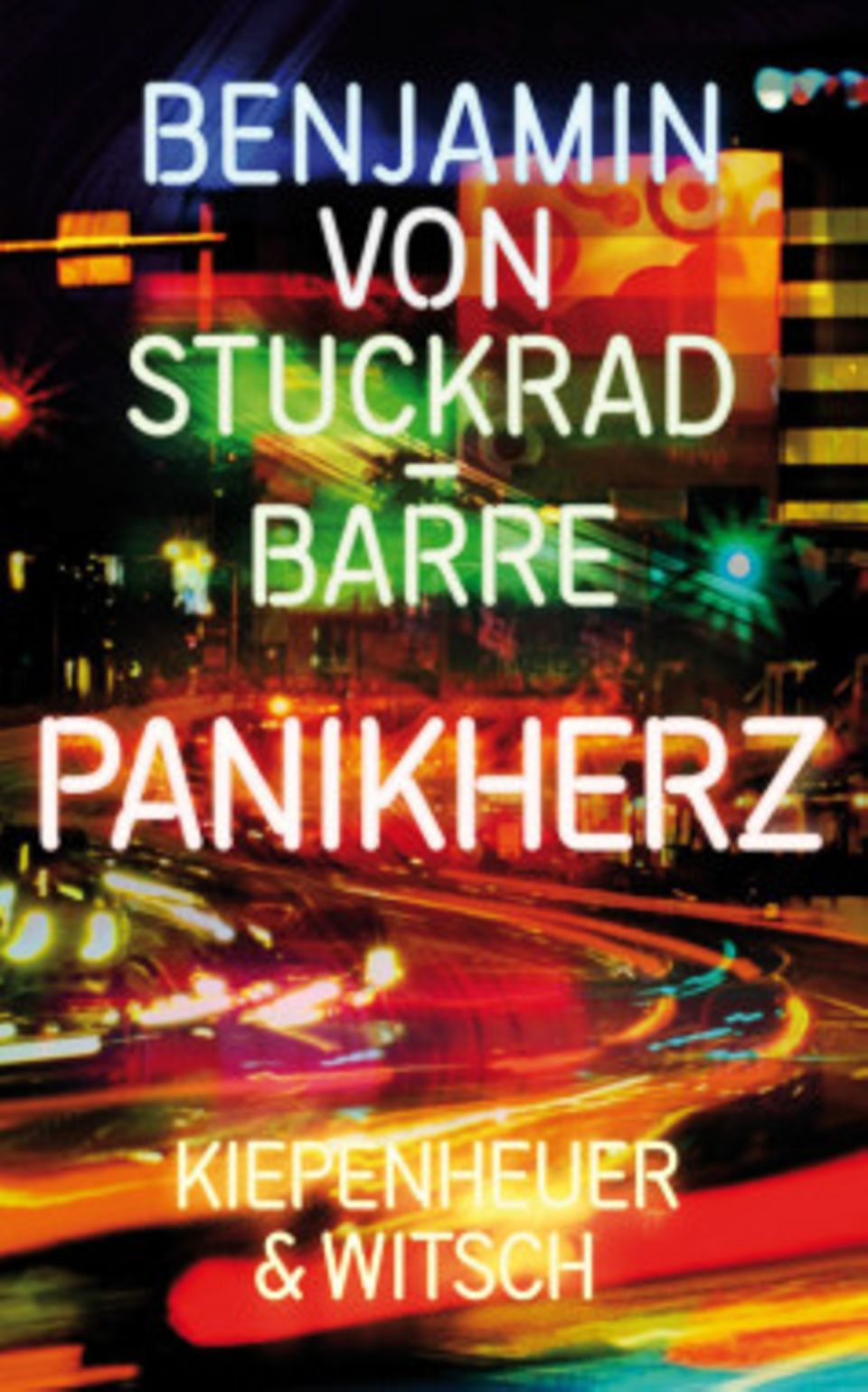

Es folgten Jahre des Taumels. Ausschnitte dieser Zeit ließ er von der Fotografin und Dokumentarfilmerin Herlinde Koelbl mit der Kamera begleiten, weil er sich selbst nicht länger in der Lage fühlte, den Ist-Zustand angemessen zu protokollieren. Das eigene Leben als Abraumhalde fürs Werk, sich selbst als Material sehen das war das Strukturprinzip, das Stuckrad-Barre so konsequent wie kein anderer Autor in den Journalismus und die neuere deutsche Literatur der 90er Jahre einbrachte und das er bis heute beibehalten hat. Dementsprechend ähnelt ihm auch der Icherzähler seines neuen Romans »Panikherz«, der am 10. März erschien. Stuckrad-Barre erzählt darin brutal wahrhaftig von Drogen-, Essstörungs- und Depressionsabstürzen und dem Abschied von der Nacht. Vor allem aber ist »Panikherz« ein Buch über das Fansein als Konstante und Sinnstifter im Leben. Udo Lindenberg ist Stuckrad-Barres Held, er hat ihn von früher Jugend an begleitet, erst als Sänger, später als Freund. Es war Lindenbergs persönlicher »Panikdoktor«, der den Autor, heute 41, in den rettenden Entzug schickte, und es war Lindenberg selbst, der ihn vor eineinhalb Jahren mit nach Los Angeles nahm und ermunterte, dort endlich das Buch zu schreiben, das Antworten sucht auf die Lebensfragen: Was ist aus mir geworden? Was machen meine Helden? Wo stehen wir heute, nach all den Jahren?

Ein Rockstar der Literaturszene

Vom legendären Hotel Chateau Marmont aus, in dessen Einfahrt Helmut Newton tödlich verunglückte und wo Britney Spears Hausverbot hat, weil sie sich im Restaurant einst Essen ins Gesicht schmierte, stellt der Autor einem Haufen Giganten der neueren Popgeschichte ein Jahr lang die schönen Allerweltsfragen: »Wie geht’s denn so?«, »Was hast du gemacht?«, »Was hörst du gerade?«. Und formuliert damit natürlich immer auch die Botschaft: »Schön, dass wir das alles überlebt haben.« Er fährt mit Thomas Gottschalk zum Konzert von Beach Boy Brian Wilson, spaziert am Strand mit dem Rammstein-Gitarristen Richard Kruspe, geht mit seinem Helden Bret Easton Ellis ins Kino, begegnet Marius Müller-Westernhagen im Wartezimmer und Courtney Love in der Raucherecke, denkt nach über Harald Schmidt, Helmut Dietl und Irvine Welsh. Und immer wieder sind da die Lindenberg-Lieder, sie ziehen sich als Motor durch das ganze Leben, das ganze Buch, sind Sinnstifter oder Sinnnachlieferer. Botschaft: Die Sucht will dich töten, aber solange der Soundtrack stimmt, hast du eine Chance, zu überleben.

Benjamin von Stuckrad-Barre stellt sich damit ein weiteres Mal gegen den Trend, dieses Mal nicht den des Literaturbetriebs, sondern gegen den der modernen Welt als solcher, denn er bekennt sich zu seinen Idolen und deren Einfluss auf das eigene Leben. Wo gibt es denn das noch? Fast nirgends. Sagt sogar die Statistik: Fast zwei Drittel der Deutschen geben in Umfragen an, dass es heutzutage keine Idole mehr brauche. Zu absolut sei der Maßstab, den ein Vorbild liefere. Fan sein, das ist, da haben diese zwei Drittel schon recht, natürlich auch eine wahnsinnig heikle Angelegenheit, weil sie, wenn sie ernst gemeint ist, immer gleich so komplett ernst gemeint ist. Unironisches Schwärmen, das ist auch dadurch schwierig geworden, dass man heute nicht mehr bloß vor den Gästen in der eigenen Wohnung seine Platten- oder Büchersammlung erklären muss. Wer mitmacht beim modernen Social-Media-Wahnsinn, darf, so der implizite Stimmungsschlüssel, dort viel Spaß haben, muss aber bitte auch andauernd über sich selbst lachen können. Auf Twitter, Facebook, Tumblr oder Instagram mit vom passenden Emoticon untermalten Augenzwinkern einen Hinweis zum neuen Justin-Bieber-Song teilen: voll okay, keine Gefahr. Anstrengend dagegen: die Dinge zu benennen, die einem wirklich etwas bedeuten. Denn der echte Fan macht sich hypemomentunabhängig für sein Idol verantwortlich. Er hängt mit drin, komme, was da wolle. Und oft macht der Star zwischen durch ja dann doch auch viel Quatsch (wie Lindenberg, der nach Mitte der 80er Jahre und vor seinem Erfolgscomeback mit »Stark wie zwei« im Jahr 2008 musikalisch und mental ziemlich durchhing).

»Panikherz« ist eine Hymne für Helden

Trotzdem bleibt der Fan, der es ernst meint, dabei, hat mehr noch gut zu tun damit, andauernd alles, was mit seinem Idol in Verbindung steht, aufzuarbeiten, mitzubekommen, nachzulesen, Querverweise zu verstehen, danach dann andere von der Wichtigkeit dieser Zusammenhänge mit zeugenjehovaschem Missionarsehrgeiz zu überzeugen zu versuchen. Wenn Udo Lindenberg in einem Interview erzählte, er lese gern Hermann Hesse, las Stuckrad-Barre eben den »Steppenwolf«, während seine eigenen Fans das Œuvre von Jörg Fauser und Rainald Goetz durcharbeiteten und sich in der zuvor noch diffusen Abneigung gegenüber der Gruppe Pur oder dem Prinzip Frühstücksfernsehen endlich argumentativ bestätigt fühlten (beides fand Stuckrad-Barre in mehreren Texten und Interviews nicht sehr toll). Das ganz normale Umarmungs- und Abgrenzungstheater des Pop eben. Man sieht sich als passives Mitglied einer ziemlich aktiven Geschmacksgang. Und egal ob der Star auf immer in der Ferne bleibt, als amerikanische Popsängerin oder schwedischer Krimiautor, oder über Umwege eines Tages zum privaten Freund wird, wichtig ist, sagt Stuckrad-Barres »Panikherz«, sich ab und an auszuklinken aus der Coolness- und Ironiehölle der Gegenwart und keine Angst zu haben vor Leidenschaft. Geht im Sport ja auch. Der große Aufschlag.

Benjamin von Stuckrad-Barre hat eine 600-Seiten-Hymne auf seine Helden geschrieben. Da kann man, selbst seit »Soloalbum« Fan, ihn nach all den Jahren doch nun wirklich einmal treffen und fragen: Wie geht’s denn so? Was hast du gemacht? Was hörst du gerade?

Schön, dass du überlebt hast.

Interview mit Benjamin von Stuckrad-Barre

NEON: Beim Lesen Deines Buchs hat man das Gefühl, der Mensch ist vor allem das, was er hört. Aus welchen drei Songs besteht Benjamin von Stuckrad-Barre?

Stuckrad-Barre: Also genau heute bestehe ich zunächst mal aus der neuen Platte der Pet Shop Boys, die im April erscheint. Die Plattenfirma hat mir vorab einen Stream geschickt, den man aber nur dreimal abhören kann, viel zu wenig also. Der erste Song auf dem Album heißt »Happiness«, ein ganz tolles Lied, ich habe heute Morgen sofort alle drei Anläufe verballert. »It’s a long way to happiness / A long way to go. / But I’m gonna get there, boy / The only way I know«. Dann habe ich gerade, auf dem Weg zum Interview, über meine riesigen weißen Lukas-Podolski-kommt-aus-dem-Bus-Kopfhörer, die, sobald man sie aufsetzt, den IQ zumindest optisch automatisch halbieren, ein Lied von Frank Sinatra gehört, »Nobody Wins«: »The loving was easy / It’s the living that’s hard«. Und jetzt könntest du zu Recht sagen: Das sind ja alles alte Männer. Aber so ist es eben.

Immerhin atmen die Pet Shop Boys noch. In einer Umfrage haben 31,7 Prozent der Deutschen angegeben, Nelson Mandela sei ihr größtes Idol, der Rest verteilt sich auf Mutter Teresa und Gandhi. Habe die Leute Angst vor lebenden Helden?

Ach echt, so tote Billighelden? Kurt Cobain, Che Guevara? Wieso denn dann nicht gleich: Martin Luther, der war doch auch ganz geil. Oder Goethe hat ein paar gute Sachen gemacht. Aber klar, mit den Lebenden gehst du natürlich ein Risiko ein. Der noch atmende Held kann einem jederzeit alles versauen. Indem er plötzlich durchdreht oder schlechte Sachen macht oder gar nichts mehr. Was übrigens sein gutes Recht ist. Das muss man als Fan aushalten können.

Ich glaube, der Trick ist, sich irgendwann komplett zu befreien vom Finden und Beurteilen und vor allem von der Selbststilisierung. Wenn man abends in einer Bar gefragt wird, welche Musik man gerade hört, ist der erste Impuls ja, irgendwas ganz Frisches, Neues, am besten noch Unveröffentlichtes aufzusagen, etwas, das beglaubigt, wie sehr man auf Zack ist. Ganz sicherlich sollte man nicht sagen: Frank Sinatra und Pet Shop Boys, Musik also, die schon 1970 vorbei war. Ich finde es mittlerweile aber schöner, über Sachen zu reden, die mir wirklich etwas bedeuten. Da geht idealerweise ein Gespräch ja erst los.

Der Anspruch der Leute ist wahrscheinlich, sich gegenseitig nicht zu langweilen.

Ich finde aber gerade diese hipnesshysterischen, vollkommen berechenbaren Kalkülmeinungen am allerlangweiligsten. Und auch eher tragisch, wenn man beim Älterwerden noch immer glaubt, in ganz genau den richtigen Clubs stehen zu müssen mit den Turnschuhen der Woche und die allervornste Musik zu hören. Ist doch gar nicht nötig. Gibt ja wieder neue Menschen, die jetzt zwanzig sind, die machen das schon.

Vielleicht wollen sich die Leute mit diesen ganzen neuen oder sehr toten Dingen auch bloß vor Enttäuschungen schützen. Du schreibst in »Panikherz« ja auch, dass dein Treffen mit Irvine Welsh in Göttingen damals »kacklangweilig« war.

Aber wenn ich schreibe, es ist kacklangweilig, mit Irvine Welsh dazusitzen, ist das ja nicht Irvine Welshs Schuld. Die zwangsläufige Enttäuschung fand ich beschreibenswert, die falsche Erwartungshaltung von mir als Welsh-Fan, dieser gemeinsame Abend würde mindestens so legendär exzessiv wie in »Der Durchblicker«. Was für ein Quatsch! Das eine ist eine Novelle und das andere der Göttinger Literaturherbst. Ich sitze da und denke: »Toll, mein ganzes Leben schnurrt jetzt gleich zusammen auf diese eine Begegnung.« Und er denkt eben parallel: »Keine Ahnung, wo ich hier bin, ich will ins Bett.« In Wahrheit bin ich also nicht enttäuscht von Irvine Welsh, sondern von der Spiegelung meiner selbst in diesem Moment, in dem ich begreife, dass es nie so sein wird, wie ich es mir ausgemalt habe, dass ich stattdessen einfach nur älter werde. Darin liegt die große Kränkung. Letztlich ist das Fansein um es mal bewusst tief zu hängen nämlich genau das: ein Aufstand gegen den Tod.

Wow!

Und trotzdem ist der Fan natürlich immer der Depp. Der Fan ist zurückgewandt und nostalgisch und stur. Er geht zu einem Konzert, einer Lesung oder was auch immer und will, dass alles genauso klingt wie früher. Er wirft oben Sentimentalität rein und erwartet, dass unten das alte Gefühl rauskommt. Was für eine Anmaßung! Der Held ist doch nicht der Beamte unserer Gefühle. Noel Gallagher, zum Beispiel, macht innerhalb seiner Werklogik gerade wahrscheinlich die besten Lieder aller Zeiten. Nur erreichen die mich eben nicht mehr so wie »Definitely Maybe« 1994.

Man muss also versuchen, mit den Idolen aus der Jugend ein Leben lang zu haushalten?

Bevor man fünfzehn ist, schnappt diese innere Schatztruhe, die jeder von uns hat, zum ersten Mal zu. Wenn dann der Russe kommt oder Alzheimer, wird es trotzdem immer dieses Versteck mit Sachen geben, die einem zugänglich sind, die einen bis zum Schluss berühren. Sing mal mit komplett dementen Menschen »Im Frühtau zu Berge«. Da sind die voll dabei. Und wenn du nach der letzten Strophe fragst: »Und jetzt sag noch mal, wie heißt die Stadt, in der du wohnst?« Schweigen.

Bret Easton Ellis geht noch weiter und sagt im Buch zu dir, dass man erst erwachsen werde, wenn man sich von seinen Idolen verabschiede. Echt?

Ich habe das nicht vor. Weil es sonst völlig sinnlos wäre, auf der Welt zu sein. Ich weiß auch gar nicht, ob Ellis das wirklich so meint oder einfach nur abgefuckt klingen will. Den Verlust von Begeisterungsfähigkeit mit Erwachsenwerden zu verwechseln, halte ich jedenfalls für Quatsch. Klar, es ist schon gut, wenn das eigene Identitätsgerüst irgendwann nicht mehr komplett auf Idolen basiert. Es wäre besorgniserregend, wenn man bei einem neuerlichen »Take That lösen sich auf!« wirklich noch mal reagiert mit »Jetzt reicht’s, ich kann nicht mehr, ich muss mir die Pulsadern aufschneiden!« und den Schnitt dann aber quer setzt, nicht längs, weil man früher mal in der »Bravo« gelesen hat, da kann nichts passieren, das ist dann nur ein Schrei nach Hilfe. Zusammengefasst: Idole bitte behalten. Aber wenn sie sich auflösen, wissen: Hoppla, das tut weh, bedeutet aber nicht, dass ich mich deshalb auch auflösen muss.

Du hast damals in einem Interview während deines Drogenentzugs gesagt, dass das alles für etwas gut wäre, wenn daraus irgendwann ein Text würde. Ist »Panikherz« also eine Art späte Spesenabrechnung? Bist du jetzt quitt mit der Sucht oder ist das zu blöd?

Beides. Das ist ein bisschen zu blöd, aber es stimmt auch. Wenn man so schreibt wie ich, muss man ja erst irgendetwas erleben und erfahren, um es dann verwerten zu können. Aber natürlich war es zwischendurch ganz schön knapp für mich. Bei allem Kitsch vom Künstler, der sich aufreiben und aufritzen muss, es ist schon schön, überlebt zu haben.

Das dachte ich beim Lesen eben auch, dass man aufpassen muss, diese Erlebnisse nicht zur Anekdote werden zu lassen. Du schreibst einmal, dass du in deiner bulimischen Zeit zum Anfang einer Fressattacke immer rote Gummibärchen gegessen hast, damit du später wusstest, wann du mit dem Erbrechen aufhören kannst.

Und das ist eben überhaupt keine Anekdote. Aber es ist absolut prima, wenn sich das so liest, denn es geht ja nicht um quälende Intimbekenntnisse, ist ja kein Tagebuch, sondern Literatur. Deshalb habe ich auch so lang gebraucht für das Buch, bis ich endlich die Distanz und den geeigneten Ton gefunden hatte.

Literatur muss vom Leben handeln.

Wovon denn auch sonst. Klar: »Ich war oder bin essgestört« ist erst einmal keine Mitteilung, die ich zu machen habe, das muss niemanden interessieren. Aber diese Erkrankung als einen Menschenfall von vielen, mit dem Instrumentarium der Sprache auszumessen, damit bekommt es dann schon eine Bewandtnis. Da beginnt für mich Erzählen, wenn man eine Sprache findet für das, was einen bewegt. Das sind die Glücksmomente, in denen ich froh bin über meinen Beruf. Weil der Text ab da seine eigenen Anforderungen stellt.

Welche denn?

Obwohl die Eckdaten von »Panikherz« identisch sind mit meinem Leben, empfinde ich dieses Buch keineswegs als Autobiografie, sondern als Roman. Ich habe den Text Romangesetzen unterworfen. Und im Roman geht es nicht darum, zu fragen: »War das wirklich so?«, sondern: »Was will die Geschichte?« Die Arbeitshypothese war nicht: »Wie kann ich aus meinem Leben ein Buch machen?«, sondern das Buch hat mir plötzlich vorgeschrieben, wie meine Tage in Los Angeles zu verlaufen haben und dass ich überhaupt dort hingegangen bin. Ich würde ja normalerweise niemals sagen: »Oh, Richard von Rammstein, den kenne ich noch von früher, den muss ich jetzt unbedingt in Malibu am Strand treffen!« Aber im Rahmen dieses Buches, in dem es um den Abgleich von früher und heute ging und die Frage, was ist aus mir, aus uns geworden, aus Träumen, Helden, Ideen, Liedern, Büchern, da schien mir das zwingend, jawohl, Malibu, Richard, so läuft der Tag. Sonst wäre ich wieder nur zu Hause geblieben. Das Buch aber zwang mich, lauter schöne Sachen zu erleben. Das fand ich nett von meinem Buch.

Glaubst du, der Leser versteht das? Was bist du, was ist der Romanprotagonist?

Kann der Leser nicht verstehen, muss er aber auch nicht. Mir fällt es gerade selbst noch schwer, abzuschätzen, welche Rückwirkungen das Buch auf mich haben wird, zum Beispiel bei Lesungen. Wie mich die Leser sehen werden, wie ich mich in ihren Augen sehen werde. Kann gut sein, dass das kompletter Irrsinn wird. Aber das macht ja nichts.

Auffällig ist, dass »Panikherz« ein frauenloses Buch ist. Wieso bloß all die alten Männer?

Zunächst einmal lässt diese Leerstelle mein Sexleben natürlich viel viriler und vitaler erscheinen, als es möglicherweise ist. Wenn nun wirklich alles zur Sprache kommt in einem Buch, nur Sex nicht, dann denken ja alle: »Wahrscheinlich vögelt der den ganzen Tag!« Und diesen Eindruck gilt es natürlich unbedingt aufrechtzuerhalten.

Naja. Es hat ganz einfach etwas mit der Wahrhaftigkeit zu tun, mit der ich vorgegangen bin. Weil ich in dem Buch ja über reale Begegnungen schreibe. Und ich finde, über Frauen meines heutigen oder früheren Lebens zu schreiben, das gehört sich nicht. Das fände ich eklig. Ich lehne es wirklich komplett ab, wenn Schriftsteller oder Musiker sich in ihren Texten oder Liedern »mal so richtig auskotzen über ihre Ex«, die im Werk dann plötzlich Lisa heißt. (Pause) Da kann man sich doch nun wirklich ganz anders auskotzen.

Früher warst du mal Autor für Harald Schmidt, der die Menschen, schreibst du, als Material sieht, gegen das »mit der allergrößten Rücksichtslosigkeit« vorzugehen sei. Lindenberg dagegen liebt die Menschen, ironiefrei. Wem bist du heute näher, nach diesem Buch?

Tja, das ist die alte Frage. Udo oder Schmidt, mit wem würde man lieber einen Flug verpassen: zwölf Stunden in so einem fucking Glaskäfig von Air Berlin? Gar nicht so leicht. Also, zwei Stunden sehr gerne mit Schmidt. Aber zwölf? Anstrengend. Da bewegst du dich die ganze Zeit in einem Ironiespiegelkabinett. Ununterbrochener Druck, zu brillieren. Und das ist bei Udo nun gar nicht der Fall. Der findet eigentlich alles erst mal »interessant«, Hauptsache, es ist nicht langweilig. Also eher: Team Udo. Und gleichzeitig ist dieses Schmidt-Perspektive eben bei mir auch sehr stark ausgeprägt. Ich finde es richtig, sich so zur Welt zu verhalten. Leute fertigzumachen auf Basis des Unsinns, den sie reden. An jedem Tag, an dem Menschen sprechen und schreiben und senden, muss es diese Haltung dazu geben. Das ist notwendig. Das ist wie den Müll runterbringen.

Im Buch schreibst du, dass Marius Müller-Westernhagen in der Verfilmung von Fausers »Schneemann« die Inkarnation deines erträumten Selbstentwurfs ist: »international unterwegs und in Schwierigkeiten, immer auf der Flucht«. Ist der Hafen, die ewige Heimat für dich also keine Sehnsucht?

Ist tatsächlich erst mal eine beklemmende Vorstellung für mich: Ankommen. Und andererseits, nachdem ich jetzt über diesen Taumel und diese haltlosen Jahre geschrieben habe, finde ich es doch sehr schön, zu wissen, es gibt ein paar Menschen, ein paar Orte, da ist alles egal. Ob ein Atomkraftwerk explodiert oder es Krieg gibt oder der Euro abgeschafft wird: Ich kann ins Hotel Atlantic gehen, ich kann Udo hören, ich habe einen Sohn. Und ich habe ein paar sehr enge Freunde, mit denen ich schon ganz lange bin und lebe und auch arbeite. Meinen Geburtstag vor einigen Wochen habe ich in Köln gefeiert, wir saßen mit fünf, sechs Leuten an einem Tisch und wir hätten genau so auch schon vor zwanzig Jahren dort zusammensitzen können, es hat sich nichts geändert. Mittlerweile haben wir weniger Haare und alles ist ein bisschen schwieriger, aber scheißegal, wir sind immer noch da, und in zehn Jahren werden wir hoffentlich wieder zusammen dort sitzen. Das ist schön. Und wenn das Ankommen ist, spricht gar nichts gegen Ankommen. Wichtig ist eben, damit das Ankommen schön ist, dass man zwischendurch immer mal abhauen kann.

»Panikherz«, 576 Seiten, 22,99 Euro, erschien am 10. März bei Kiepenheuer & Witsch.

Dieser Text ist in der Ausgabe 04/16 von NEON erschienen. Hier können Einzelhefte nachbestellt werden. NEON gibt es auch als eMagazine für iOS & Android. Auf Blendle könnt ihr die Artikel außerdem einzeln kaufen.